先日、

蓮實重彦・

黒沢清・

青山真治『映画長話』を読んでいたところ、

服部一成・山下ともこによる装丁が読むほどに良く感じられてきたので、それについて書こうと思います。

これは装丁がどのように意図されて作られたか、という話ではなくて、この本の装丁から僕が感じたことについての感想です。

この本は、先日も書いたように、映画についての鼎談本です。面白い。

四六判サイズ。割と厚いです。そして軽い。軽くて厚い本というのは持っていてとても気持ちいいものである、というのは僕の中では常識ですが異論はないものと思います。このような狭量な心で進めていきますので、どうぞお付き合いください。

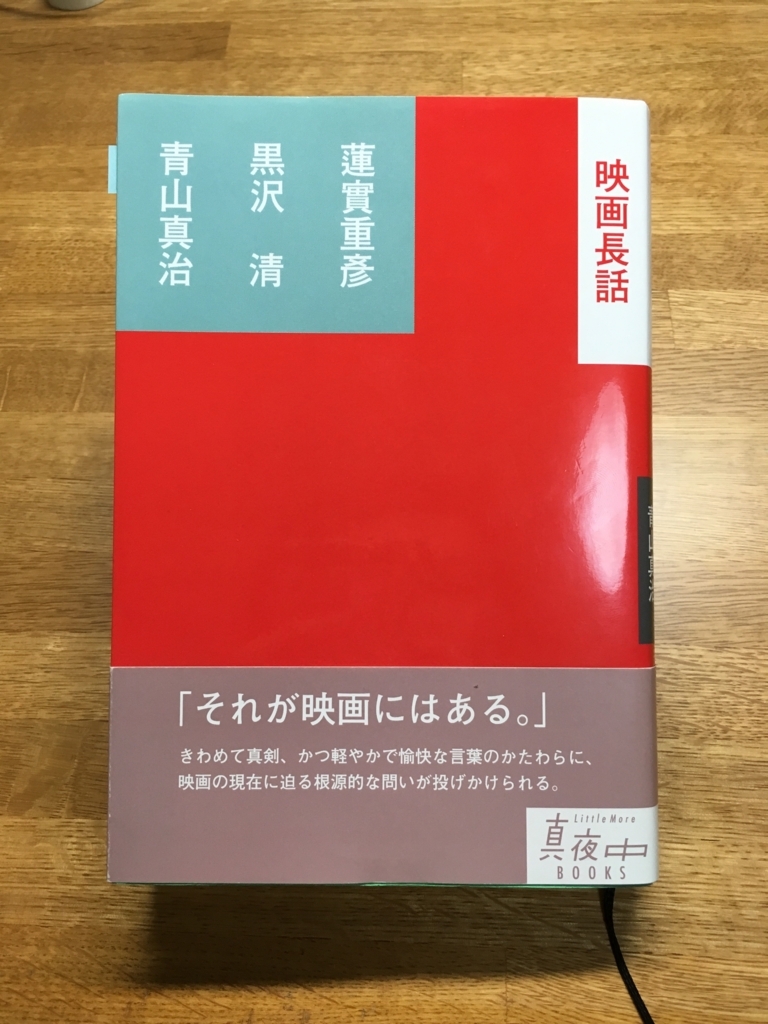

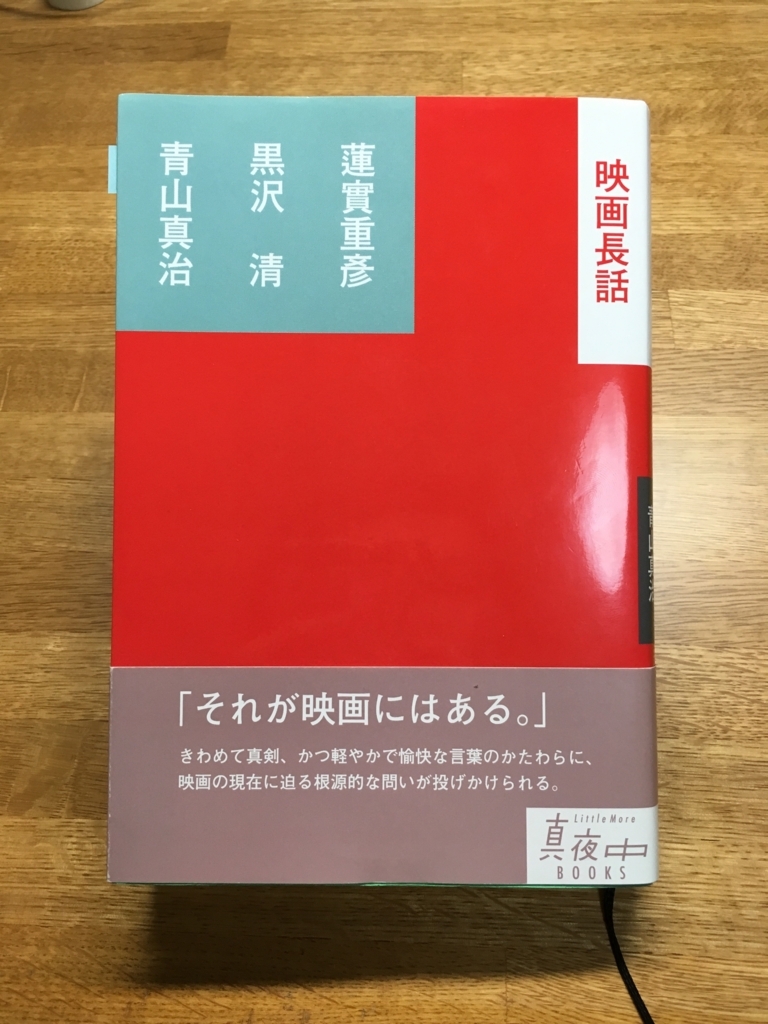

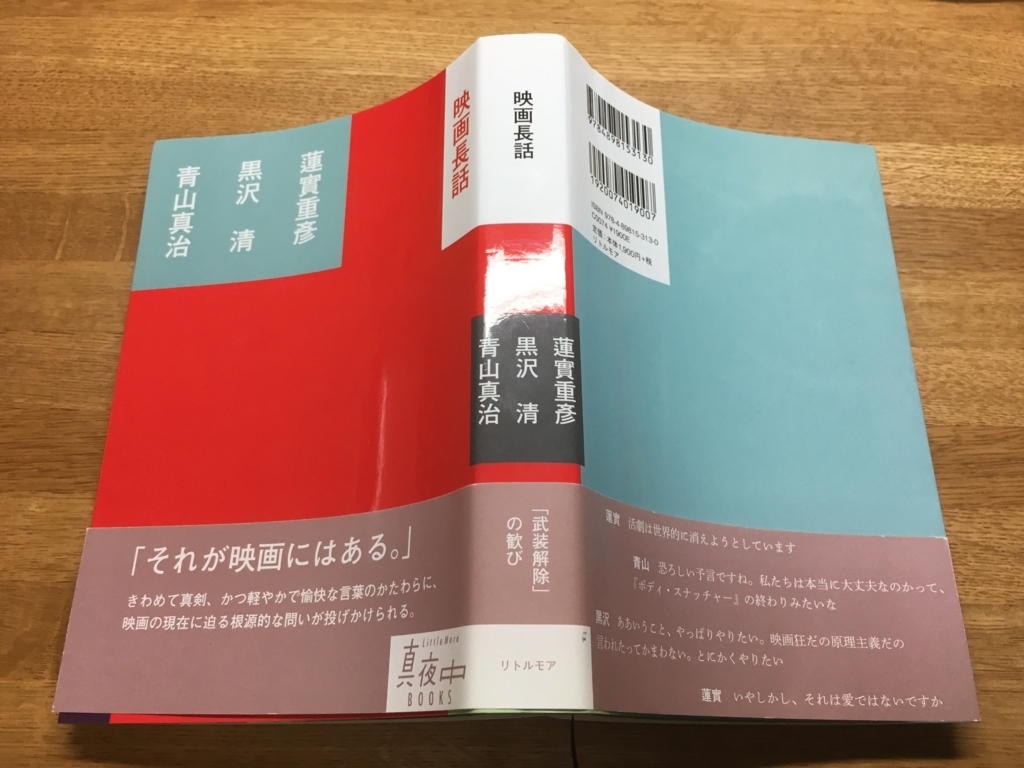

表紙(表1)〜裏表紙(表4)にかけては赤と水色の地に何枚かのラベルがペタペタと貼られているようなデザインになっています。

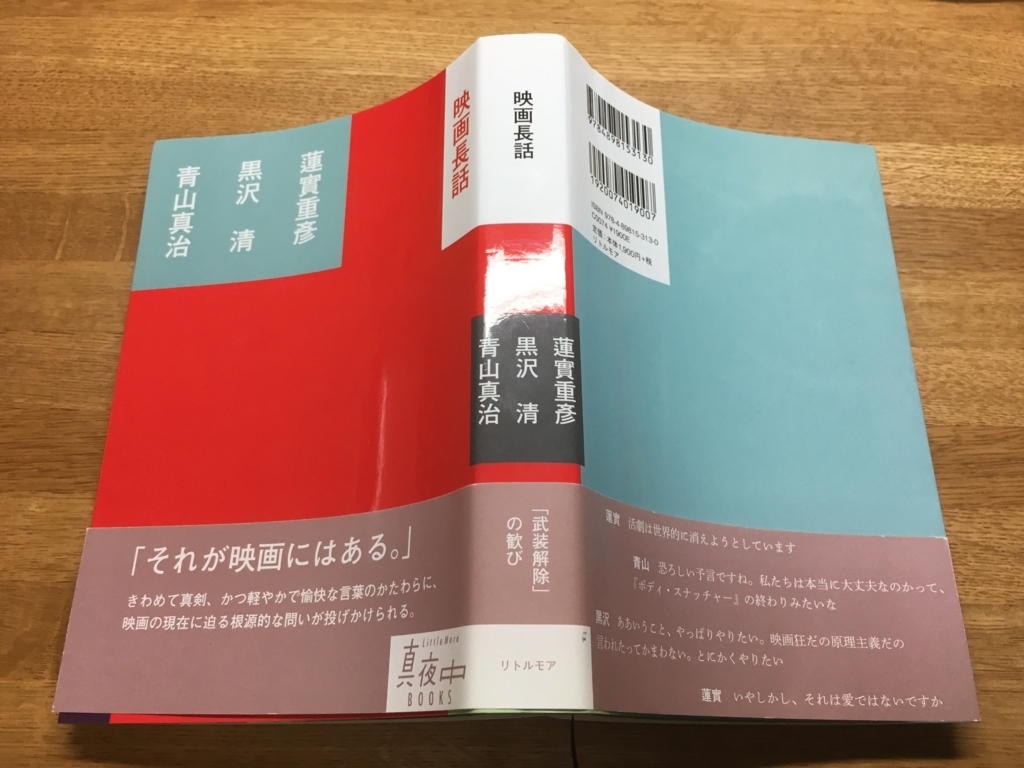

ラベルが貼られていると感じさせる理由は、背の著者名のグレーの部分が、背から少しはみ出し、水色と赤の境目からもはみ出ているからでしょう。この微妙なはみ出しが、「上から貼られたラベル」というレイヤー構造を感じる認識に導いているのではないかと思います。この部分がトリガーとなって、背の上のタイトル&バーコード部分(白)や下の出版社部分(黄緑)、そして表1の著者名部分(水色)と出版社部分(あずき色)までもラベルのように見えてきます。例えば背の著者名の部分を手で隠して見てみると、ラベルという印象は少し薄れるでしょう。

誰しも、小さな箱なんかの外形に沿うようにシールやラベルを貼った、あるいは貼ってあるのを見た、という記憶があるのではないかと思います。どの場面で見るものかは一切例が浮かばないので許してください。

そのような記憶がこのグレーの部分のはみ出しのディティールから呼び出され、“ラベル感”として再現されていると考えると、この朴訥でぶっきらぼうにも見えるデザインにも意外と巧妙さが隠れているような気がしてきます。

服部一成ほどのデザイナーとなれば、巧妙さがない方がおかしいのかもしれませんが。(

服部一成というデザイナーは、あらゆる作品において、狙っているのか狙っていないのかわからないような巧妙さをはらんでいる風に見えます。)

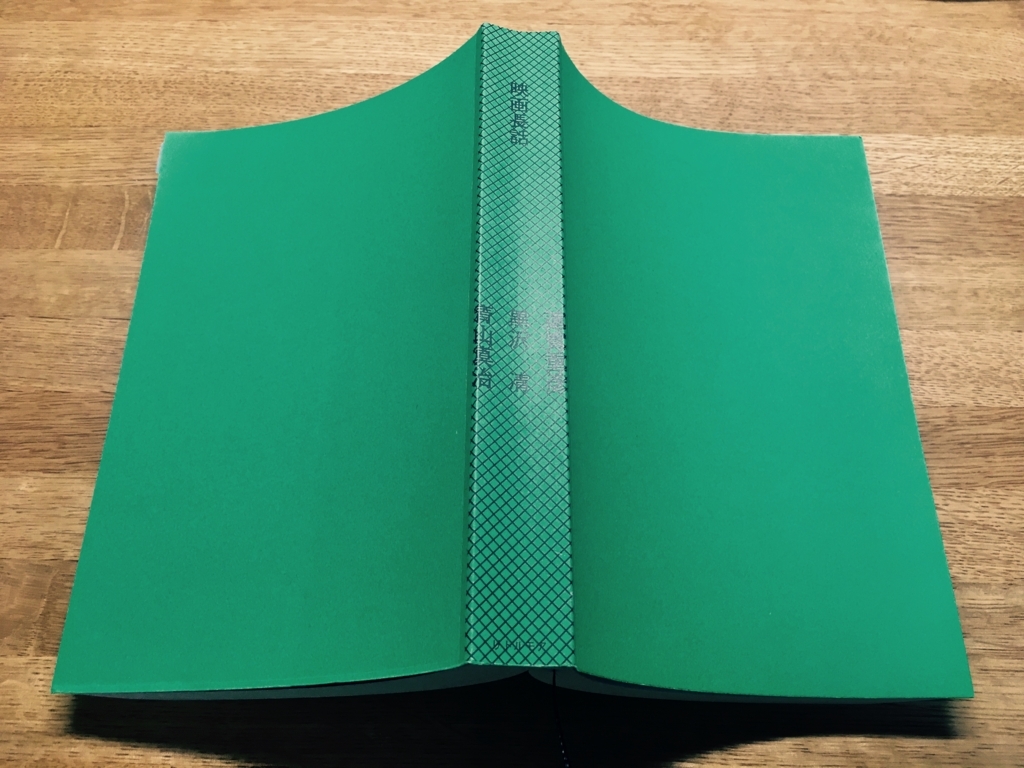

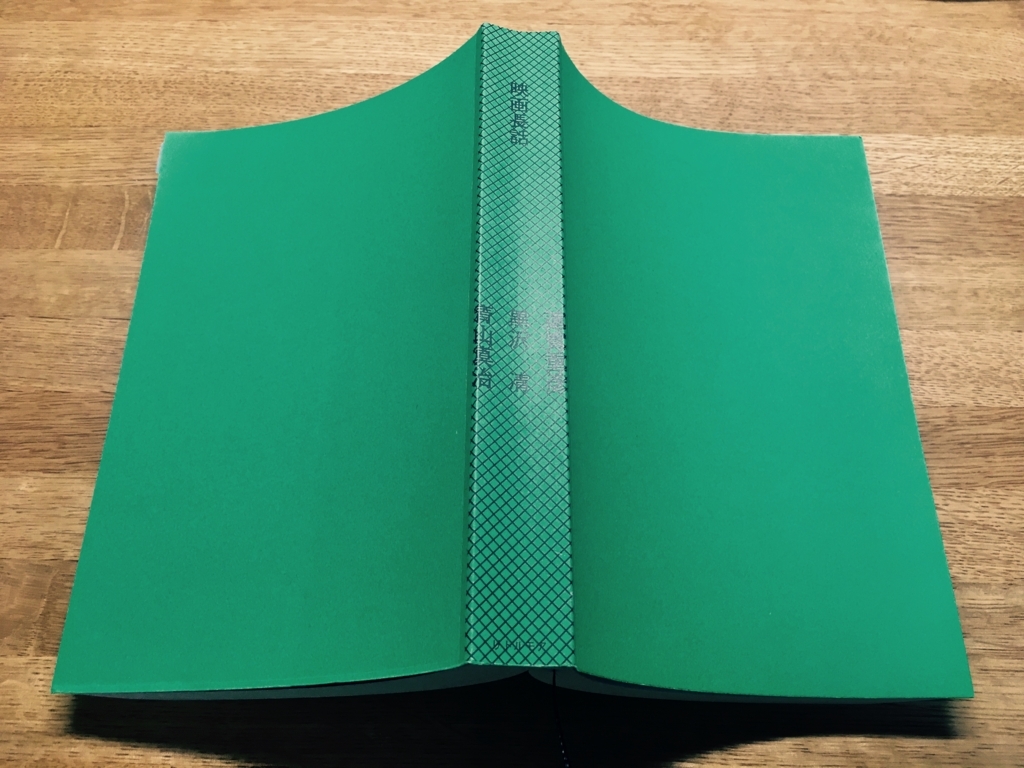

カバーを外した背の格子状の模様はなんでしょう。わかりませんが、服部一成デザインだからかキューピーハーフ的ですね。

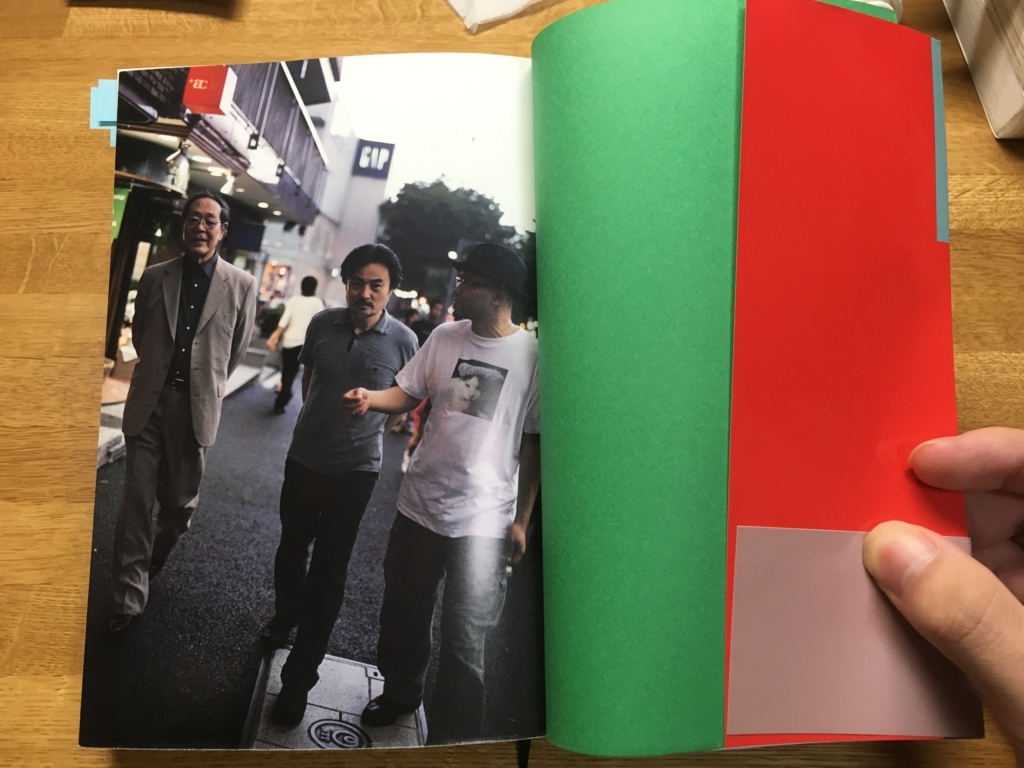

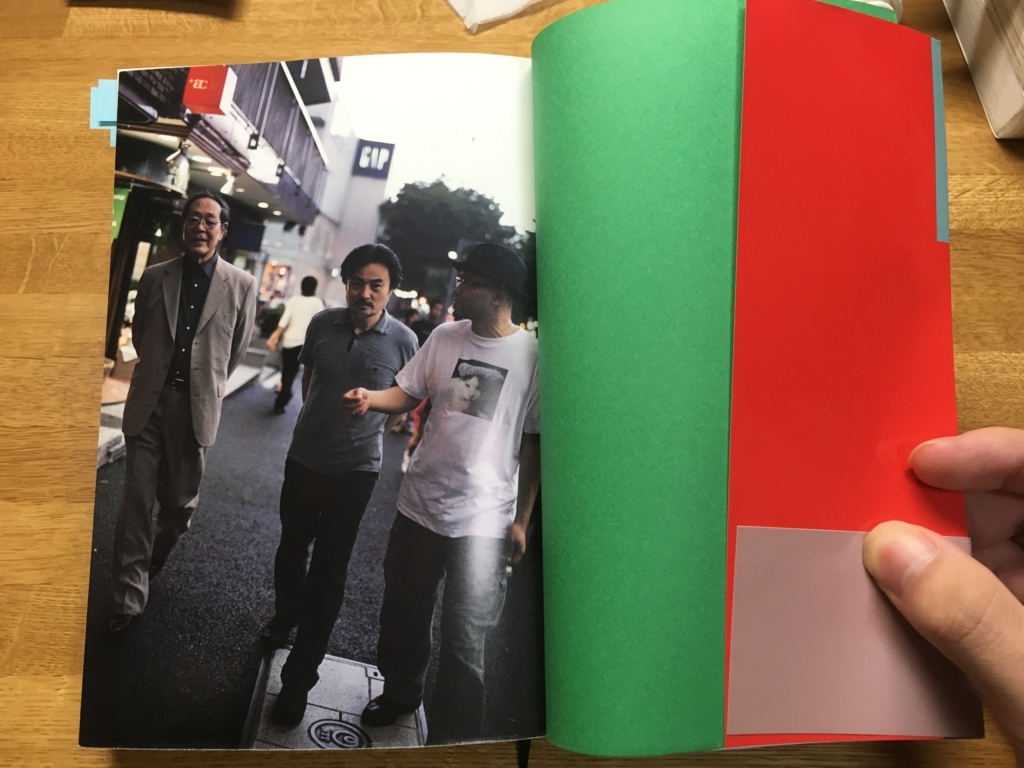

ところで僕は、赤と緑が大好きです。よって、この表2にあらわれる色使いは僕にとって最高です。素晴らしいとしか言いようがありません。三人の写真の左上隅にも赤い色がちょこんとあるのがいいですね。

さらに、この表紙カバーを折り返したところに表1の著者名部分(帯を外すと出版社部分も)の端がはみ出しているのもにくい演出ですし、表紙まわりのデザインでやりたいことの一貫性が見えます。

この扉はなんでしょう…なんとも言えないレイアウトです。これもまたパーツごとに切り貼りした感が少しありますね。

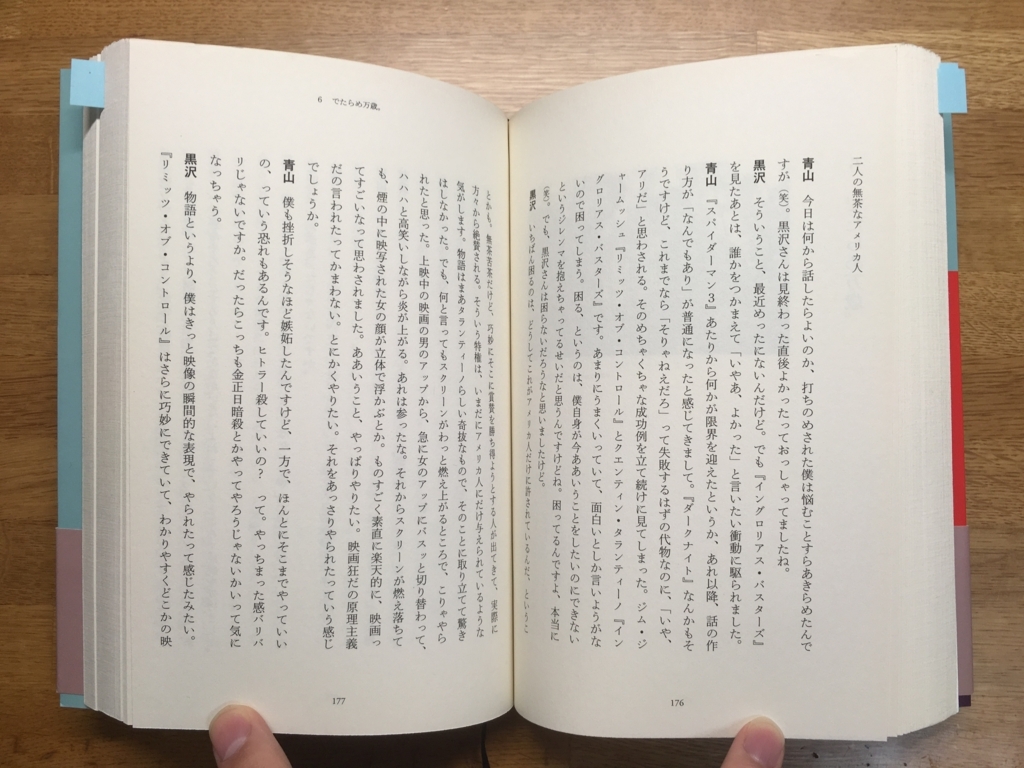

この見開きの写真では右側が少しわかりづらいかもしれませんが、この本はページの小口側の空きがかなり少なめです。これが文庫本であれば指にかぶってしまって読みづらいでしょうが、この厚さの本だと、読むときには本の厚みの部分に指がくるのであまり気になりません。むしろ、この小口側のマージンの少なさは対談が次のページへとスムーズに続いていくようなイメージを与えます。

あまり凝らない、ドンっという文字の組み方の前で、僕はレイアウトには目がいかず、ただただ夢中になって読むことしかできませんでした。

妙にプロっぽくない索引ですが、これも服部一成っぽいといえばぽい。

上部は裁ち落としされていません。これは無線綴じでスピン(しおり)がついているため(裁ち落としして整えるとスピンが切れてしまう)ですが、これがザクザクとした印象を与え、デザインの素朴さや本の軽さと相乗効果で、小綺麗だけにまとまらない、いい効果を生んでいると感じました。

このように各部についての特徴や印象に触れてきましたが、この本のデザイン全体から感じるのはシンプルさと軽やかさです。映画についての軽やかでいて豊かな鼎談が収められたこの本の装丁というお題に対して、このデザインは、言葉を素朴にパッケージングしたものという感じがします。

鼎談、つまり連なっていく

話し言葉には余計な印象をほとんど加えることなく、とりあえずといったような形で紙束に定着化させて、その周りを緑の厚紙や赤と水色の表紙カバーでくるみ、さらにその上からペタペタとラベルを貼り付けた(ように見える)もの。この本はまさにそんな感じです。

あくまでも

話し言葉たちを読める形として持ち運べるものにしただけであって、高級な作品でもなければ、重厚な議論でもない。上品だが素朴な軽やかさという形で本を成立させている、非常に巧妙で素晴らしい装丁であると言わざるを得ません。

こういうことを読みながらなんとなく思っていたのですが、いざ言葉にしてみるとそれが新たな発見や観点を引き出すことにもつながりましたし、けっこう面白かったのでまたいずれ。ということで、

蓮實重彦・

黒沢清・

青山真治『映画長話』の装丁がいいという話でございました。

あわせてこちらも。