静かなサウナ

1ヶ月くらい前(気をつければまだ外出くらいはいいのではないか、という頃だった(数年後にこれを読むことがあった時のためにも書いておく))、友達と軽井沢の温泉にいった。

その日3回目のサウナに入ると、それまで若干混んでいたサウナは、俺、そして若者と中年の三人だけだった。L字型が二段になっているベンチに座ると、1.5mくらい先に中年の横顔が見える。50代かそこらだと思う。汗で光った横顔を見ていると、どことなく自分の父親に似ているのに気づいて、少しだけ親近感を覚えた。人の良さそうな感じで、太ってはいないが腹だけが少し出ている。

しばらくすると、ピチャピチャ…ピチャピチャ…という音がしはじめた。ぎょっとして見ると、その中年が自分の腹の肉をつかみ、縦に揺らしている。サウナで汗をかきながら腹の肉を燃焼させて(そんな効果あるのか?)減らそうという魂胆だろう。端的にその様子は不快である。ピアノのクラシックがごく小さい音で流れているサウナ内に、汗で濡れた中年の腹が揺れるピチャピチャという音が特に音楽にリズムを合わせるでもなく響いていた。俺ともう一人の若者はただじっとその音を聞いている。音ひとつ立てず。彼の顔は見えないが、同じ不快感を共有していることは確かだった。

しばしの不快感のあと、その状況がだんだん面白く感じられるようになり、そのうち次第にやるせなくなり、そして最後に父の顔がちらついて切なくなったころ、その音はやんだ。再びピアノの小さい音しかしなくなったこのサウナでは、もうどんな音もたててはいけないような気がした。

なんとなく面白いことがあったから日記に書こうと思ったまま溜めていたことを書いてみたものの、わずか1ヶ月でもう取り戻しがたい日常の一幕みたいになってしまっていた…。

日常つながりで今の感じなど書いておくと、とりあえず自分の生活さえ守っていればいい、というモードが通用する相手ではないので(そもそもこれまでのそういうスタンスが招いてしまった現在なんだろう)、黙って上にまかせていたら今後もいろいろな人に大きな被害がでることは避けられないと思っている。仕事がなくなる人はもちろん、たとえばネットカフェを追われるなどして家がなくなる人もどんどん出てくるだろうし、政権と近くない業界ほど打撃を受けることにもなる(だからロビィ活動しとけということじゃなくてそういう政府はいかんのではって話)。

今はまだ生活ができている自分は、選挙以外にもたくさんあるはずの参政のしかたを模索したり応援していこうと思う。外山恒一が「国が止めるまで外に出て騒ごう」と言ってたけどマジでそれが一番なんじゃないの、という気持ちが拭えない。

Call Me By Your Name

北イタリアには雪が降るのだな。

太陽の光が「降り注ぐ」とはこのことかというような明るい光に包まれた北イタリアの夏が映される。まさに思い描いたイタリアの風景そのものだ。庭に植えられた背の低い木や、そこになっている果実。真っ白な家々と強い日差しに囲まれればそりゃ原色の服も着たくなるはずだ。太陽の光と同じく、夏の喜びもすべての人の上に降り注いでいるように見えた。

その美しさばかりが強調されるように見える画面にちょっと退屈したりもしたが、エリオというあまりにも美しい顔をした主人公は、幼くて無軌道で無防備、それでいて繊細で、目が離せない魅力をたたえていた。そんな美少年があふれる性欲を持て余したり、それゆえの思いつき自慰をするシーンなどは他の映画では見たことのない描写で、ひたすら美しい画面に違うベクトルの深みやユーモアを与えている。

ユーモアといえば、イタリア人夫婦が他人の入る隙のないおしゃべりを延々と続ける、笑えるシーンなんかも、物語のアクセントとして単調になるのを防いでいたのみならず、外の喧騒をよそに静かな屋内でいちゃつくという最高のシチュエーションへの準備段階としても作用していた。気づかないくらい自然に、笑いの起こる状況が次の展開のフリになっている。

演出のすばらしさでは、周りの風景の映り方がただごとではなかった。少年のまわりの風や、鳥や、木の葉や、そして虫が、彼の心と共振して騒ぐ。

まるでジブリの感情の演出のように、彼の心から吹いてくるような風が画面の隅々までいきわたる素晴らしいシーンで、この映画に心を預けようと確信した。美しい風景と主人公とが映画のなかでそのように一体になっているのは、風景や匂いが人の思い出を喚起することと関係があるはずだ。

そしてエンディングで彼のもとに季節外れの虫が現れるシーン。映画を観ている誰にも伝わるにもかかわらず陳腐ではないこの演出が成功しているのは、すごいことだと思う。

バランス感覚に優れた映画なのだろう。

バレーボールをしていた時のオリヴァーのボディタッチの不自然さは、女の子への誘導だったのだと着地させ、あからさますぎる果実の比喩は笑いへ、そして恋人同士の非言語なやりとりへと昇華され、父親の長ゼリフが長すぎると思い始める頃、彼の一言でこの物語の普遍性が一気に高まる。違和感を感じそうになるシーンが必ず、バランスを失いそうになる寸前で回収されていく手腕は見事としか言いようがない。

特に、父親の長ゼリフの後半では、堰を切ったように涙が出てきてしまった。二人きりの恋愛映画だと思っていたが、それを超えた広がりを持っていて、多くの人の悲しみをはらみながら喜びを祝福する映画であるということがわかったから。

この映画は悲しいけれど、人生を肯定して祝福している。その美しさが泣けてくる。

人生のなかでひとつでも光を放っていた幸せな瞬間があったとき、たとえそれが終わって過去になろうとも、その喜びがあったことは人生にとって大きな出来事であり続けるということ。あの二人が今後、離れていようともそれを抱えて生きていくということ。それをオリヴァーの一言と、エリオの顔、そして虫で演出してしまうのだからたまらない。

この映画でなにより大きいと自分が思ったのはSufjan Stevensの楽曲だ。特に「Mystery of Love」は、映画が日本で公開される前から聴いていて、その美しさに感動していたのだが、映画を観て、この曲のためにある映画なのではないかとすら思った。

非常に繊細でありながら意思を感じる歌とメロディはエリオそのものだし、劇中では二人の喜びと悲しみをどちらも見守るように響いていて…!

この映画以上に、この曲の方が好きかもしれない。

森田るい『我らコンタクティ』

もっぱらの評判に影響されて先日購入した森田るい『我らコンタクティ』、評判通りすごく面白かった。

すごくざっくり言えば、二十代半ばの男女が恋愛も抜きでロケット開発に勤しむ漫画なのだが、あらすじはこのマンガの紹介としてはあまり機能しないかもしれない。

本を開いて最初の見開きを見たときに、これは素晴らしい漫画では…と直感した。絵がものすごく魅力的。線がすごくやわらかくのびのびしていて、いろんな構図で描かれた絵なのに破綻が全然ない。コマ割りも丁寧で大胆でかなり気持ちいい。とにかく絵の読み心地がすばらしい。話の爽やかさと風通しの良さとすごく合ってる。

絵柄は若干西村ツチカ似だったり、構図やコマ割りは高野文子の影響が少なからずありそうに見えたりもするけど、色々な漫画や映画の歴史を汲み取ってきた人なんだと思う。

この森田るいさん、これが初連載らしいので、初めて読んだ漫画家だと思っていたら、以前4号と6号をコミティアで買った『ゆうとぴあグラス』という同人誌に描いている人だった。

どの作品だ?と思って見返してみると、4号の作品は特に記憶に残っているものだった。認知症気味?の母と暮らす男の話。この話は思いもよらないラストになるのだけど、それはさておく。別居している父の家に思い出の品を取りに忍びこむシーンがあって、そこのコマ割りがすごく凝っていたことに、読み返して初めて気がついた。見開きにいくつも配置されたコマを、外から内へ、螺旋状に読んでいくというコマ割りだ。コマが内に進むにつれ、家の中の探索が進んでいくという仕掛けになっている。読み返してみたところ、ここのシーンが良かった。全体の絵も好き。6号の漫画も短いながら絵が良くて記憶に残っていた。

しかしこの2つの作品と比べても『我らコンタクティ』の絵はとびぬけて良い。画面内の物やキャラクターの動きがはっきりと伝わってきて、それが要所要所で話を動かしている。動きの気持ち良さが描けているだけですごく感動する。漫画らしい快感。それから、主人公の表情が超良い。いつまでも見続けられるキャラデザインだと思う。

話に関しては詰め込みまくりでちょっと展開が早すぎるんだけど、これを何冊かに分けるよりは、やっぱり一冊に収めた方が漫画として気持ちいいんじゃないかと思う。まあまあ厚い一冊完結の漫画というのはめっちゃいい。

この漫画では「火」が話の中で重要なモチーフとして出てくる。火が持っている不思議な魔力というのは漫画の中でも作用するらしい。無意味にマッチに火をつけたり、焚き火をいつまでも眺めていられるあの気持ちのことだ。

主人公の相方的存在となる「かずき」は、無口な青年だが自作のロケットエンジンの燃焼実験でその内に秘めた情熱の高ぶりを放出する。また、あるサブキャラクターの一人は、フラストレーションの発散としてお金に火をつけるという行為を自傷行為のように繰り返す。火は人の感情を増幅し可視化したものとして物語のなかで機能している。だからこそ、その火をちゃんとコントロールする、ということが物語の中では大きな意味を持って見えてくる。火がいくつかのシーンでそれぞれ違うものとして描かれるというのがすごくうまかった。

ということでいい漫画です。森田るいさん、次の作品が出ることになったら必ず買おうと思います。

そしてこの漫画は映画への愛をはっきり表明しているわけなんだけど、作中に出てきた映画がわかる方、教えてくださると助かります…。

追記:あの映画は架空の映画なのでは、という意見をもらって、そうなのかもと戸惑っています。では。

永井均『翔太と猫のインサイトの夏休み 哲学的諸問題へのいざない』(ちくま学芸文庫)

13歳の翔太は夏休みの最初の日、夢を見た。自分が何度も夢から覚めるという夢。その夢から覚めた翔太はそのことを猫のインサイトに話すと、賢いインサイトは、今が夢じゃない証拠はあるだろうか、と問いかけてくる。この本はそんな会話から始まる対談形式の哲学本だ。

哲学本といっても、これは過去の哲学者や思想家が言ったことを教えてくれるような本ではない。知識を知るための本ではなく、哲学的な問題を哲学的につきつめて考えていくとはどういうことか、という本である。まえがきの最初に「この本は中学生・高校生向きの哲学の本です。」「この本を読むにあたって、哲学に関する予備知識などはまったく不要です。むしろ、ないほうがいいのです。」とあるように、前知識や哲学史などはふまえずに、自分の頭で問題に直面していくことが求められている(しかし、この本が読める中学生がいるとしたらよっぽどすごいと思う)。猫のインサイト(a.k.a.永井均)は、哲学史の勉強は哲学とは違うといい、哲学的問題を自分の頭で徹底的に考えることが哲学であると力説する。折に触れてデカルトやヴィトゲンシュタインなど先人たちの考え方は紹介されるが、それを踏まえてさらに考えていくという姿勢だ。

対話形式でかつ平易な言葉で書かれているにも関わらず、この本は難しかった。根気よく同じ箇所を何度も読み返して反芻し、イメージしながら口に出してみてやっと、そこで交わされている話が理解でき始めるという感じ。読み飛ばすような軽い読み方ができず、必然的に本の内容と向き合うことが要求されてしまう。だからこそひとつひとつの話題を乗り越えていくことがエキサイティングだった。

この本で扱われる問題はたとえばこのようなことだ。

「自分の見ている世界は培養器の中の脳の幻覚か?」「自分以外の他人が心を持っていないとしたら?」「たくさんの人がいるなかで、ある一人だけが『ぼく』なのはなぜか?」「善悪や正しさとはなにか?」「みんなの見ている『赤』が『青い』ということは本当にありえるか?」「人間には自由意志があるか?」「死ぬとはどういうことか?」

どれも自分一人の頭で考えぬいても到底答えの出なさそうなことばかりだ。しかしインサイトの話についていくと、思っていたのよりずっと深く広いところまで考えが進んでいく。その結果答えがはじめに帰ってくることもあれば、消えていくこともある。しかし、読みながら必死についていったその歩みは無駄なものではない。むしろその部分が著者のいう哲学なのだと知らしめられる。

だが、正直この本を読んでいるあいだ、著者の言うように自分の頭で問題を考える余裕などない。ほぼインサイト(とそのスタンド永井均)に論破されるような読書経験だ。対談形式ということで永井均が中学生の翔太と猫のインサイトに人格を分けて書いているわけだが、二人とも頭が良すぎる。素直な疑問をもってインサイトに質問をぶつけていく翔太の方でさえ、飲み込み力と応用力が飛び抜けているせいで、授業で自分だけ置いていかれるような焦りを感じた。これが本でよかった…。それからインサイトは翔太に対しての態度がおかしい。翔太のするどいコメントに「さすがだよ、翔太。きみはほんとうに頭がいい。」と言ったかと思えば、翔太が少し的外れなことを言うと「翔太、きみはまったく頭が悪いね」と返す。そのあとも「翔太、きみはほんとうに頭がいいよ!」「翔太、きみはやっぱり馬鹿だね!」「むむ、翔太、きみはやっぱり切れ者だね。プロの哲学業者なみだ。」「翔太、きみは本当に馬鹿だね。それとも、ろくでもない学校教育がきみらをほんものの馬鹿に仕立てあげちゃうのかなあ。」…おい!!!毎回そんなこと言われたら翔太に移入して読んでるこっちは頭おかしくなるわい!!インサイトうざ!!!という気持ちになるので注意。

それはともかく、役に立つか立たないかというようなことは抜きにいろんな視点から物事を考えるのが好きな人にとっては、根気よくついていけば必ず面白い本なのでおすすめ。

個人的に感銘を受けた箇所は、翔太が「色と形が常に連動している世界、例えば『丸いものは必ず青い』というような法則がはたらいている世界では、色と形を個別の要素として分けて認識することができるだろうか」と考えるところ。こんなクレバーな発想ができるというのが哲学者の頭か…と思った。

(大好きな本秀康による文庫版表紙もナイス!)

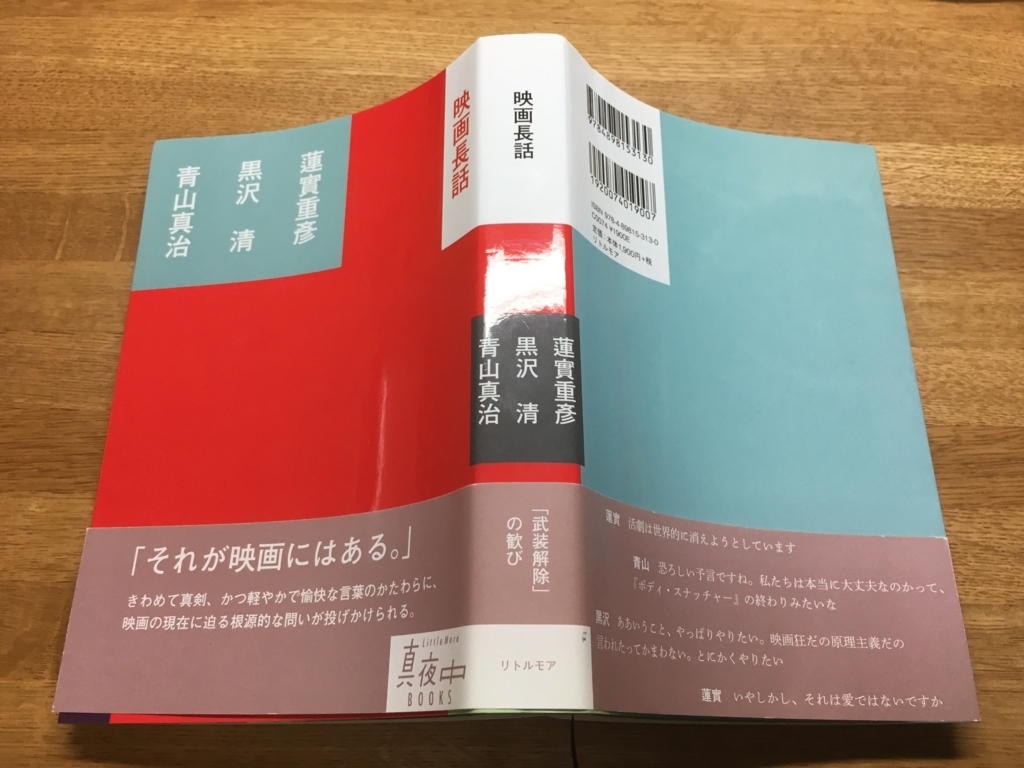

『映画長話』の装丁がいいという話

この本は、先日も書いたように、映画についての鼎談本です。面白い。

表紙(表1)〜裏表紙(表4)にかけては赤と水色の地に何枚かのラベルがペタペタと貼られているようなデザインになっています。

ラベルが貼られていると感じさせる理由は、背の著者名のグレーの部分が、背から少しはみ出し、水色と赤の境目からもはみ出ているからでしょう。この微妙なはみ出しが、「上から貼られたラベル」というレイヤー構造を感じる認識に導いているのではないかと思います。この部分がトリガーとなって、背の上のタイトル&バーコード部分(白)や下の出版社部分(黄緑)、そして表1の著者名部分(水色)と出版社部分(あずき色)までもラベルのように見えてきます。例えば背の著者名の部分を手で隠して見てみると、ラベルという印象は少し薄れるでしょう。

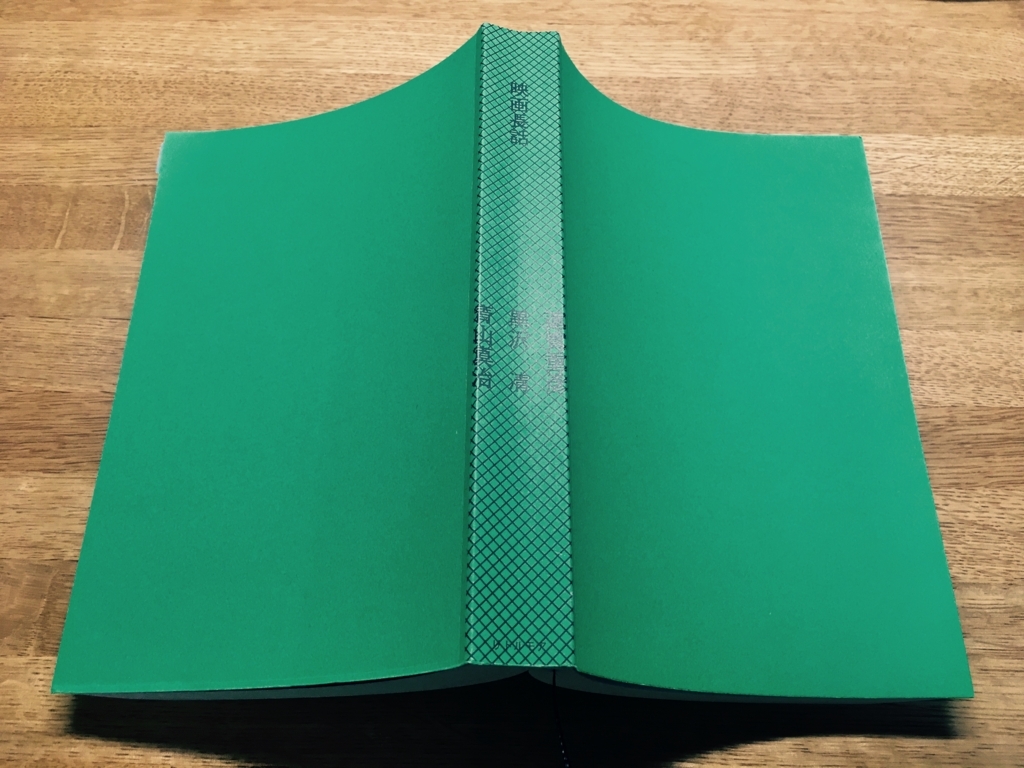

カバーを外した背の格子状の模様はなんでしょう。わかりませんが、服部一成デザインだからかキューピーハーフ的ですね。

ところで僕は、赤と緑が大好きです。よって、この表2にあらわれる色使いは僕にとって最高です。素晴らしいとしか言いようがありません。三人の写真の左上隅にも赤い色がちょこんとあるのがいいですね。

この扉はなんでしょう…なんとも言えないレイアウトです。これもまたパーツごとに切り貼りした感が少しありますね。

この見開きの写真では右側が少しわかりづらいかもしれませんが、この本はページの小口側の空きがかなり少なめです。これが文庫本であれば指にかぶってしまって読みづらいでしょうが、この厚さの本だと、読むときには本の厚みの部分に指がくるのであまり気になりません。むしろ、この小口側のマージンの少なさは対談が次のページへとスムーズに続いていくようなイメージを与えます。

妙にプロっぽくない索引ですが、これも服部一成っぽいといえばぽい。

蓮實重彦、黒沢清、青山真治『映画長話』

黒沢 だれそれの時代と言いにくいとしても、僕たちの感覚には、今、映画の両極にゴダールとイーストウッドがいる、ということがあるわけです。この二人が新作を撮っていることに抑圧もされ、安心してもいる。彼らがいるからまあ大丈夫だという思いと、どうせかないっこないんだという思い。この二人に対して今どういう態度をとればいいのか。そして、残念ながらいつかはこの二人もいなくなる。その後どうなるのか。青山 それについて真剣に考え込んでいるのがスピルバーグじゃないかと……。(中略)

蓮實 (中略)みなさん方が声を大きくして、映画はものを考えさせるためにあるのではなく、考えていたことがぐらぐらと崩れるようなものこそが映画だということを言ってくださらないと、今後活劇は撮れなくなりますよ。(p329)

ソーシキのケーシキ

数日前に、大学でお世話になったこともある教授のお通夜があった。入院していたことは知っていたが、そこまで悪いとは全く知らされておらず、突然の死に多くの人が驚いていて、自分も少なからずショックを受けた。

僕は結婚式に参加したことがない。僕が体験したことがあるのはフィクションの中の結婚式だけだ。だから僕が思い浮かべる結婚式は、ほとんどフィクションに出てくる結婚式のみであり、『卒業』や『ゴッドファーザー』などが僕の中の結婚式像の一端を担っている。それがいくら現実と乖離していようとも…。

法事もまたそうで、今まで参加したことある法事よりも圧倒的にフィクション内で見た法事の方が数が多く、それゆえ「法事とはこういうもの」という強いイメージを僕の中に残している。『お葬式』『サマーウォーズ』『犬神家の一族』『スパイダーマン』…いろんな法事がある。

しかし、フィクション内のイメージで法事に向かおうとすると多くの障害が出てくる。今回の通夜に際して自分がいかにそのディテールに無知かを知った。靴下の色や焼香の仕方、香典の包み方なんかは、映画を見ただけではもちろん身につくはずがない知識なのであった。

行ってみて感じたのは、「試されている…!」という感覚だった(もちろんその場の誰も参列者を試そうとなんかしていない)。

通夜に行ってこんな感想を持つのはあるべき状態じゃないのはわかってるが、実際にはそこのストレスが一番大きいもので、現在「同級生の多くが社会人として働いているが自分は違う」という状況に感じている負い目をより大きくするような超自意識膨張体験だった。

法事にもリクルートにも使って不自然ではありません、というような触れ込みを信じて買った大学の入学式用のスーツはうっすらとストライプの入ったもので、見回してみても周りの誰もストライプなんか入っていなく、それを一度気にし始めると、いてもたってもいられなかった。受付カードの「所属団体」の欄には書く情報がなく、他の人々が差し出す香典の封筒を確認して、またもや恥ずかしい気持ちに襲われる。ぎりぎりになって家から見つけ出した「何にでも使える」封筒に「御霊前」と書き込んだ香典には、他の人と違い、水引きがなかった。表にして出すのが急に恥ずかしくなり、つい裏面を上にして出すと、受付をしていた教授(知り合い)が「こういうのは表で出すんだよ」と善意で指摘してくれたのだが、恥ずかしさがマックスになって「あ、すみません」とヘラヘラしてしまった。相手はもちろん笑っていなかった。なぜなら通夜だから。ここでも落ち込む。

焼香の時は一番緊張した。かなりの人数が訪れる通夜であったため、とても長い列で焼香を待つ。ここでも恥をかきたくないという気持ちが強すぎて、ずっと前の人の焼香の仕方を真似しようと凝視していた。焼香が意味するものが何なのか、僕は知らない。自分は信仰を持っている自認はないが、親・祖父母がクリスチャンであることには大きな影響を受けている。それもあってか普段から寺社で手を合わせる習慣がないので、焼香して手を合わせ礼をするという弔い方はかなり馴染みの薄い行為なのだった。一挙手一投足をなぞるように済ませ、「今の俺にはこの動きに感情なんて込められないから!」という気持ちになりながらその部屋を出た。

法事には決まりごとが多い。僕の場合は、それに翻弄されて気持ちを消耗してしまった。だからといってそういうことはその場で言うのにふさわしくないのはわかっている。それに加え、あまのじゃくの気があるので周りのムードと自分の中でバランスをとるように、ドライであろうとしてしまった。これもあまり法事の場では表明しづらい態度だ。邪魔してはいけないと、悲しい顔をしている人からは離れてしばらく黙っていた。

そんなこんなで自分勝手に孤立した気分が、「社会人ではない自分」という心の隙間をめがけて侵入してきたので、故人の死を悼むのとはまた別の、変な落ち込み方をしてしまい、ちょっと困った。

そのあと、食事の用意されてあった場所で友達にこの気持ちを打ち明けてみると、(焼香について)「各々があの場で自由に弔えればいいのにね」という提案をしてくれた。「確かに!」と言いかけて、「やっぱりなし!」という気持ちになった。弔い自由形でも困る人が大勢出てしまい、結局は型を求めることになるだろうし。法事のややこしい様々な形式は、どんな人でもそれさえ守ればしっかり弔ったことになれる、という良さもあるということだ。

考えてみれば法事は合理化とは縁遠いジャンルの行事だ。細かい部分の合理化や便利化はされているが、そもそもが宗教的行事なので、行事それ自体が目的になっている。伊丹十三の『お葬式』では、そのしきたりに(まさに自分がそうだったように)翻弄される人々が描かれていて、それはそれで非常に人間的な感じがして良いものだった。だからといってすんなり受け入れられるようにはならないのだけれど。

結局のところ、こういうことにこだわったり、あまのじゃくだったり、自分は子供っぽいというのがわかる。